Ultrapassar o ponto de inflexão que transformaria a Floresta Amazônica em uma savana seria “catastrófico” para os principais setores da economia brasileira, alertam especialistas. Os impactos alcançariam sobretudo o agronegócio e a geração de energia, e poderiam repercutir na segurança alimentar internacional.

A abundância natural de água no bioma amazônico beneficia com regularidade a agricultura, o transporte de commodities pelos rios brasileiros e a produção de energia elétrica em inúmeras usinas ao longo dos rios que cortam a vasta região. Agora, porém, o ciclo hidrológico da Amazônia está sob ameaça.

A reportagem é de Shanna Hanbury, publicada por Mongabay, 26-04-2020.

A água sempre foi o sangue que dá vida à floresta tropical. Ela se infiltra no solo e nos aquíferos, flui pelos rios, sobe pelas árvores e se desloca pelo céu. O Rio Amazonas, alimentado por seus afluentes, derrama impressionantes 17 bilhões de toneladas de água no Oceano Atlântico por dia. E, num dia de sol, as árvores da região lançam outras 20 bilhões de toneladas no ar por meio da evaporação – um fluxo de umidade apelidado de “rios voadores”. É assim que a floresta úmida garante o regime pluviométrico em enormes áreas da América do Sul, inclusive nas sedentas metrópoles brasileiras.

Os cientistas há tempos vêm alertando, porém, que, se passarmos do limiar crítico – um ponto de inflexão causado pelas mudanças climáticas regionais e globais, o aumento do desmatamento e a intensificação dos incêndios florestais –, as florestas podem começar a se autodestruir. Estudos revelam que há risco de até 70% da Floresta Amazônica se transformar em área seca e degradada de savana ou vegetação rasteira num prazo de 50 anos.

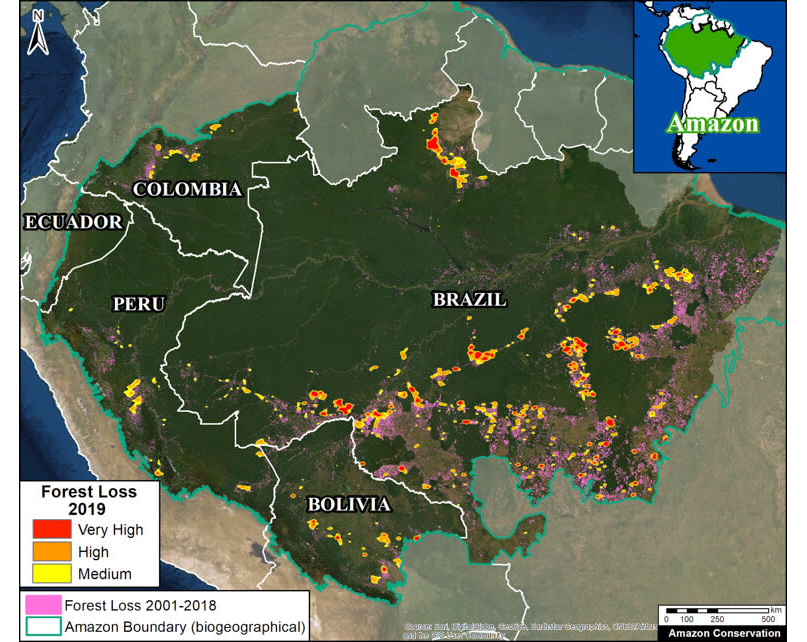

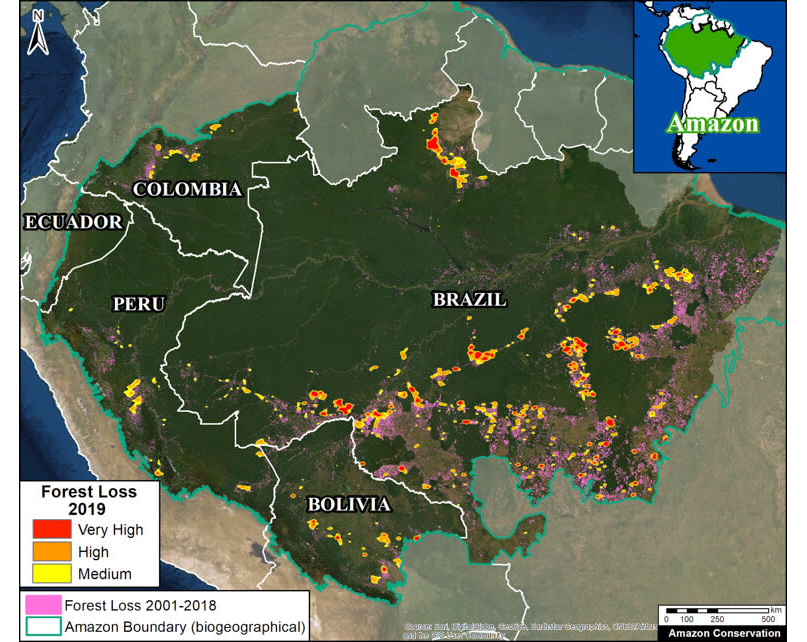

Principais pontos de degradação florestal na Amazônia em 2019. (Foto: MAAP com dados de UMD GLAD, Hansen UMD Google USGS NASA e MAAP)

Ponto de inflexão deve impactar ecossistemas e economias

A Floresta Amazônica e sua biodiversidade dependem de uma quantidade assombrosa de chuva para prosperar. Por isso, o agravamento das secas afeta boa parte da economia brasileira, baseada em commodities. A morte da maior floresta tropical do planeta teria imensas repercussões econômicas para o agronegócio e as usinas hidrelétricas. A Mongabay conversou com importantes cientistas que estudaram os efeitos de uma mudança épica no maior ciclo hidrológico do mundo. O cenário é preocupante.

Em primeiro lugar, alguns rios importantes da Bacia Amazônica – Xingu, Tapajós e Madeira entre eles – podem ter sua vazão reduzida drasticamente na estação seca, o que não impactaria apenas projetos ambiciosos de hidrelétricas, mas também operações de mineração que dependem das usinas para obter energia. Além disso, os cursos d’água se tornariam menos navegáveis para o transporte de minério e soja. As economias regionais seriam igualmente afetadas, prejudicando comunidades indígenas e tradicionais que dependem dos rios para pescar, beber água e se deslocar.

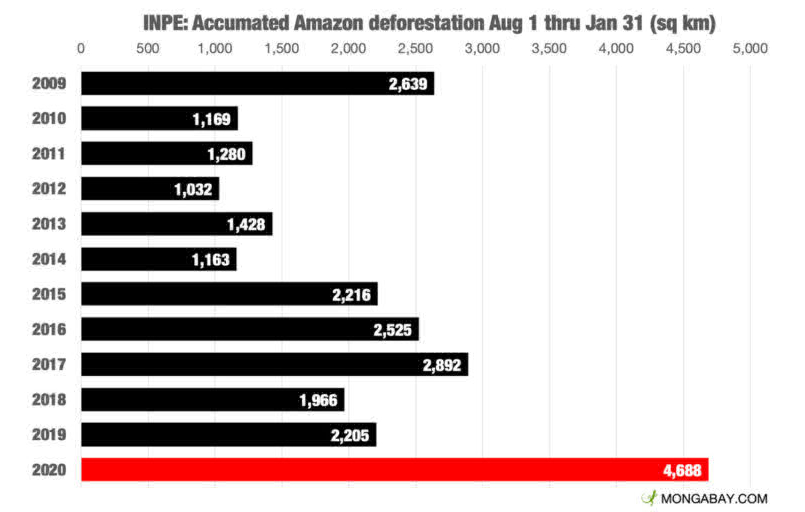

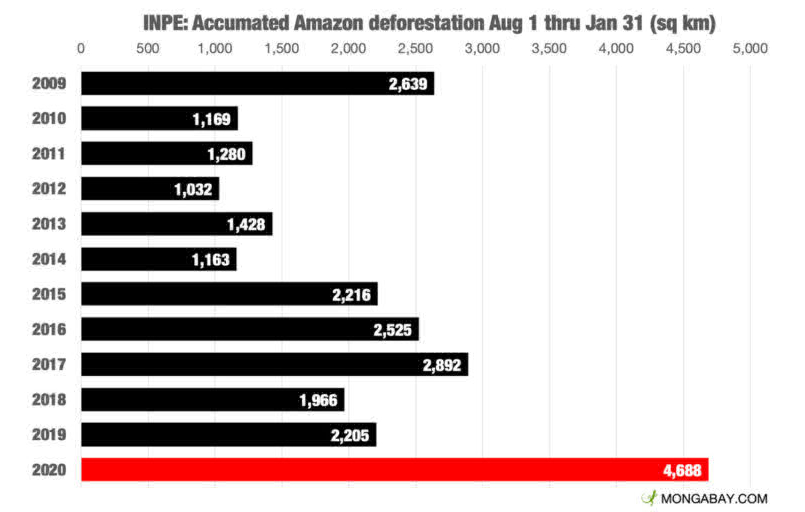

Área desmatada (em km2) em períodos entre agosto e janeiro nos últimos 12 anos. (Foto: Inpe)

No longo prazo, a economia do país pode sofrer bastante se medidas não forem tomadas com urgência para evitar o ponto de inflexão. Em 2019, as exportações agrícolas do Brasil ultrapassaram US$ 80 bilhões, com soja e açúcar entre os produtos mais vendidos. O agravamento das secas pode fazer com que as lavouras de soja em áreas de baixo risco sejam reduzidas 40% em 50 anos.

Para reverter a tendência atual, é preciso conter as emissões globais de carbono e o desmatamento na Amazônia, e adotar a partir de já um ambicioso plano de reflorestamento, analisa o cientista climático Carlos Nobre.

Em vez disso, o governo brasileiro caminha na direção contrária. No primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro no poder, o desmatamento atingiu seu maior nível em 11 anos. Programas de contenção do problema tiveram pessoal e verbas cortados, assim como foram flexibilizadas regras para a exportação de madeira. Os primeiros levantamentos atestam que a derrubada da floresta continua em ritmo acelerado em 2020.

Embora as políticas de desenvolvimento radicais de Bolsonaro para a Amazônia possam fazê-lo ganhar pontos com agropecuaristas em busca de lucro rápido, tais iniciativas podem incentivar o aumento do desmatamento e apressar o ponto de inflexão – o que seria devastador para a economia brasileira.

“O Brasil deveria ser o país que mais luta [para proteger a Amazônia], porque é quem tem mais a perder”, diz Nobre.

Rio Tapajós, um dos milhares de cursos d’água que alimentam a Bacia Amazônica. (Foto: © Teresa Moreira /TNC)

Ciclo da água na Amazônia está mudando

Há dez anos, um produtor rural brasileiro com 30 anos de experiência na Amazônia, em Rondônia, aproximou-se do pesquisador e climatologista Marcos Costa, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU, e perguntou: “Por que a cada ano a chuva começa um pouco mais tarde?”

Sem ter uma resposta, Costa decidiu investigar. Sua pesquisa confirmou a observação do produtor: em média, a estação chuvosa da Amazônia estava começando a cada ano mais tarde, uma tendência impulsionada pelo desmatamento regional e pelas mudanças climáticas. Hoje, em áreas desmatadas do sul da Amazônia, o atraso sazonal das chuvas varia entre 15 e 30 dias em comparação com 1980, um período de apenas 40 anos de diferença.

E as coisas estão piorando. De acordo com Costa, também a precipitação total começa a diminuir. Um estudo da Nasa publicado em novembro revelou que a atmosfera sobre a Amazônia vem ficando mais seca nas últimas duas décadas. “Esperamos algo ainda mais sombrio no futuro”, comenta Costa. “E isso tem impacto sobre a agricultura e a geração de energia elétrica.”

A seca não é a única tendência nociva. Apesar de a Amazônia ter sofrido uma estiagem severa em 2005, 2010 e 2015, a região teve marcas históricas de inundações em 2009, 2012 e 2014. As cheias danificaram propriedades, afogaram rebanhos, inundaram plantações, aumentaram o escoamento de agrotóxicos para os rios, impactaram a pesca, aumentaram surtos de doenças e pioraram o isolamento de comunidades ribeirinhas dependentes do transporte fluvial. Na verdade, eventos extremos de variação climática – de secas a chuvas recordes – estão se tornando mais comuns.

Apesar das temporadas de inundação, a Amazônia revela-se cada vez mais árida, a tal ponto que árvores que precisam de muita água estão sendo substituídas por um tipo de vegetação adaptada à seca. Isso significa menos evaporação, argumenta Yadvinder Malhi, especialista em florestas tropicais da Universidade de Oxford. E, eventualmente, “uma vez que começarmos a ultrapassar esse ponto de inflexão, veremos um declínio nos rios e uma intensificação de eventos climáticos extremos”.

Obra de usina hidrelétrica no Rio Teles Pires, no Mato Grosso. (Foto: © Fernando Lessa/TNC)

O déficit hidrelétrico

As usinas hidrelétricas fornecem hoje dois terços da eletricidade do Brasil, convertendo-se em um dos principais motores do bem-estar financeiro do país. Em 2019, 31,6% da energia hidrelétrica produzida foi destinada ao setor industrial – inclusive para operações de mineração na Amazônia e em outras regiões. E 4,7% da energia gerada teve como destino o agronegócio.

Mas a variabilidade do clima já reduz a produção de energia, aponta um relatório de 2019 da Associação Internacional de Energia Hidrelétrica. O quão drástica é a redução depende do estudo que se analisa. À medida que a seca aumenta e a vazão dos rios diminui, o potencial hidrelétrico do Brasil pode cair mais de 80% antes de 2070. As hidrelétricas da Amazônia podem perder em média 40% de seu potencial de geração de energia até o fim do século, de acordo com outras análises.

Uma pesquisa liderada pelo renomado hidrologista Eduardo Martins, da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, comparou resultados de 25 estudos e, embora houvesse alguma variabilidade, todos apontavam para a mesma direção: as hidrelétricas da Amazônia devem perder 20% da vazão dos rios até 2070, e até 60% em 2100 nos cenários climáticos mais pessimistas.

Conforme a estação seca se estende, o número de meses de chuva em que as hidrelétricas podem operar é reduzido, com consequências econômicas importantes para o país e as grandes empresas. A mega-hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que custou US$ 9,5 bilhões (R$ 42,7 bi) e só entrou em operação total em 2019, já está enfrentando uma redução na vazão sazonal do Rio Xingu devido ao clima mais seco e ao desmatamento rio acima. Essa tendência deve piorar, fazendo com que a hidrelétrica se torne economicamente inviável – um destino que poderia condenar a mina de ouro Belo Sun, que precisa de quantidades imensas de eletricidade para operar.

Barragem principal de Belo Monte, em 27 de dezembro de 2019. (Foto: Palácio do Planalto)

O Brasil enfrenta um paradoxo energético, avalia Roberto Schaeffer, especialista em economia da energia na Universidade de São Paulo: “Países que são muito dependentes de fontes renováveis [como a energia hidrelétrica] podem ter de depender mais de combustíveis fósseis no futuro para lidar com os efeitos das mudanças climáticas.”

Uma possível prova desta afirmação: em novembro, a operadora da usina de Belo Monte, a Norte Energia, pediu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica para construir usinas termoelétricas ao lado da mega-hidrelétrica.

De acordo com as estimativas de Schaeffer, o setor energético brasileiro precisará investir outros US$ 50 bilhões (R$ 224 bi) até 2035 para compensar as perdas de capacidade hidrelétrica por conta das mudanças climáticas. Parte desse montante servirá à compra de eletricidade de outras fontes, entre elas, provavelmente, o carvão mineral, gerador de gases de efeito estufa. “A ideia será tentar compensar a perda de energia a um custo mínimo”, explica.

A energia solar e a eólica são alternativas possíveis, mas também necessitam de novos investimentos – e apresentam desafios próprios. A fonte solar, por exemplo, só fica disponível de 10 a 12 horas por dia, e deve ser armazenada em baterias caras. “Algumas dessas baterias precisam de metais pesados, então teremos um aumento de demanda por mineração, com todos os seus impactos negativos”, acrescenta Costa. “O mundo tem uma abundância de materiais para baterias de telefones celulares e laptops. Se esses minérios começarem a ser necessários para armazenar a nossa energia, isso pode gerar outro grande problema no longo prazo.”

Mais um efeito dominó: se a seca fizer com que mais fazendeiros precisem irrigar suas plantações, a medida poderá reduzir ainda mais a vazão dos rios, piorando de vez a crise hidrelétrica.

“Diante das alterações no regime hidrológico, o Brasil voltará à energia suja em vez da energia limpa?”, pergunta a economista Monica de Bolle, do Instituto Peterson de Economia Internacional. Para preencher o vácuo hidrelétrico, fontes de energia não-renováveis, como o gás natural ou o carvão mineral, podem voltar a ser usadas, de acordo com o plano decenal oficial de energia do Brasil.

Mesmo quando o bioma amazônico chegar ao ponto de inflexão e a vazão dos rios diminuir, com hidrelétricas produzindo menos megawatts, ainda haverá grande demanda por energia. No Brasil, as mudanças climáticas resultam na elevação das temperaturas, sobretudo nas ilhas de calor urbanas, levando à necessidade de maior uso de eletricidade para alimentar sistemas de ar condicionado e refrigeração.

Brasil: uma economia agropecuária dependente da natureza O ponto de inflexão da Amazônia tornará a agricultura mais difícil e mais cara, um investimento mais arriscado, alertam os cientistas. Áreas rurais consideradas hoje de baixo risco, por exemplo, passarão a ser empreendimentos de alto ou médio risco nas próximas décadas, de acordo com pesquisa do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas.

Carlos Nobre explica: o Brasil “já está no limite de produtividade [agrícola]. Se perdemos o controle do aquecimento global, estaremos falando de o Cerrado ficar inviável para a agricultura”. O Cerrado hoje é a fronteira agrícola que se expande mais rapidamente no país – um “rolo compressor” de soja, algodão, milho e pecuária, com exportações vitais para a economia brasileira.

A questão é que esse rolo compressor econômico – que fornece grandes quantidades de soja para alimentar o gado na União Europeia, China e Reino Unido – depende de chuva abundante.

Nobre ressalta que o ponto de virada da Amazônia não é meramente uma abstração futura: seus impactos já estão sendo sentidos no Mato Grosso, importante produtor de soja cujo território cobre parte da Amazônia e do Cerrado. O estado já passa por mudanças alarmantes no ciclo hidrológico.

Grandes companhias do agronegócio estão percebendo essas mudanças: a Amaggi, maior produtora de soja privada do mundo, já observa “mais concentração de chuva numa quantidade menor de dias”. A companhia está buscando tecnologia para mitigar os impactos dessa nova condição. “O mercado procurou cultivos que são resistentes a períodos mais longos de seca”, anuncia a empresa. “São recursos tecnológicos que permitem a adaptação às mudanças de precipitação que podem ocorrer entre uma safra e outra, mantendo os níveis de produção.”

A adaptação, porém, só funcionará até certo ponto. Os cientistas alertam que o aumento da seca intensificará o risco econômico dos fazendeiros. “Até agora, já houve um declínio de 100 milímetros de chuva. Quando se tem 1.500 milímetros por ano, perder 100 não parece ser um absurdo. Mas vai piorar”, diz o pesquisador Eduardo Assad, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). “Se a precipitação anual cair para 1.000 milímetros, a produção ainda é possível, mas as lavouras ficarão muito vulneráveis.”

A pesquisa de Assad na Embrapa levou a novas variedades de soja adaptadas à falta d’água e a mais calor, mas o melhoramento genético é um caminho longo e caro – e não é suficiente por si só. “Ok, podemos desenvolver uma soja que tolere mais 2 oC. Mas, e se a temperatura aumentar 3 oC?”, pergunta ele. Novos modelos de sensibilidade climática que ainda estão sendo testados para o ano que vem mostram um possível aumento de temperatura em 2100 de até 5,6 oC. Ninguém ainda desenvolveu uma soja que sobreviva a esse calor.

O desmatamento agrava o problema. “O efeito de uma savanização da Amazônia seria catastrófico. Não faz sentido falar em aumentar a produção agrícola com a taxa de desflorestamento que temos hoje”, conclui Assad. A derrubada das árvores seca rapidamente a paisagem, intensificando a estiagem e diminuindo a produção.

O economista Juliano Assunção, diretor-executivo da Climate Policy Initiative Brasil, concorda. “O desmatamento representa uma imensa perda de recursos. O interesse econômico [do agronegócio] nas áreas [desmatadas] é muito limitado”, diz ele, argumentando que um quarto das áreas desmatadas recentemente do Brasil é mais tarde abandonado. “O desmatamento é uma atividade ilegal com muito pouca importância econômica e baixa produtividade”, explica Assunção, embora seja uma atividade que beneficie muito os especuladores de terra e os grileiros.

A diminuição da capacidade agrícola brasileira não é uma preocupação apenas nacional. A população global deve explodir para mais de 8 bilhões em 2023 – daí a necessidade de produzir mais alimentos. Um estudo prevê que a demanda por alimentos deve aumentar em até 98% até 2050, e um Brasil mais seco terá bastante dificuldade em atender esses novos consumidores.

O ponto de inflexão da Amazônia, que intensificará as secas, não prejudicará apenas o agronegócio em grande escala, mas também os agricultores familiares brasileiros que alimentam a maior parte do país. (Foto: © Kevin Arnold / TNC)

Menos água e mais demanda

Fazendeiros que buscam se adaptar à redução das chuvas por meio da irrigação não terão facilidade no novo cenário. Hoje, menos de 10% das plantações brasileiras são irrigadas, mas, com a redução das chuvas e o crescimento da demanda, é provável que aumentem as tensões e conflitos por água. “Todos estarão competindo por um recurso escasso”, diz Roberto Schaeffer.

A região Norte do Brasil já testemunhou um aumento da irrigação de mais de 240% entre 2006 e 2017. E, obviamente, quanto mais água deixa os rios e vai para as grandes plantações, menos sobrará para a geração de energia hidrelétrica, o transporte e as comunidades tradicionais da floresta.

À medida que os rios perdem volume, especialistas avaliam que os pequenos produtores serão os que provavelmente mais irão perder no “cabo de guerra” pela água da Amazônia. “Ficou mais difícil plantar culturas que demandam um período de crescimento completo de seis meses. Então os agricultores têm de optar por cultivos de ciclo mais curto. A vida ficou bem mais precária”, comenta Antônio José Bentes, coordenador da Sociedade para a Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente (Sapopema), uma pequena ONG com sede na Amazônia.

Bentes viu agricultores optando por cultivos que não dependem de um ciclo completo de seis meses, como a abóbora, para se adaptarem à chuva intermitente. Como pode ser cultivada em poucos meses, a produção quase dobrou no último ano. “A produção de abóbora na região de Santarém aumentou de 100 toneladas em 2018 para 180 toneladas em 2019”, diz.

“Com mudanças nos ciclos das chuvas, alteram-se os padrões de colheita e plantio. Grandes fazendeiros podem se adaptar, mas não é fácil para pequenos agricultores que usam a terra para sobreviver”, explica Monica deBolle. Mudanças no clima atingirão com impacto bem maior as famílias pobres e podem causar uma crise de migração semelhante à que está acontecendo na América Central.

Em 27 de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro celebra o término oficial da construção da mega-hidrelétrica de Belo Monte, inaugurando sua última turbina. Especialistas temem que a usina nunca se torne economicamente viável devido ao agravamento da seca e ao desmatamento a montante do Rio Xingu, que reduziu sua vazão. (Foto: Palácio do Planalto)

A morte da Amazônia: riscos políticos e sociais

Em seu primeiro ano no governo, Bolsonaro negou a mudança climática; seu ministro das Relações Exteriores acredita que o aquecimento global é uma farsa para que o poder econômico deixe o Ocidente e a China possa conquistar a dominação mundial. O governo também fechou os olhos para a ciência e o risco iminente do ponto de inflexão da Amazônia.

O presidente até agora mostrou desdém pela política ambiental brasileira do passado – um exemplo para o mundo, pois reduziu drasticamente o desmatamento – e é um defensor ferrenho do desenvolvimento agressivo da Amazônia, com planos para expandir a mineração, a exploração de petróleo e o agronegócio em reservas indígenas, e de construir novas estradas e hidrelétricas, iniciativas que poderão antecipar rapidamente esse ponto de virada irreversível para o equilíbrio do bioma.

Alguns produtores agrícolas pragmáticos veem como prioridade a estabilidade do clima regional, mas outros ignoram a ciência, considerando-a um mito, diz Juliano Assunção. “Todos os dias eu me pergunto por que [partes do lobby ruralista] estão lutando contra a agenda ambiental com tanta força, uma vez que ela é tão relevante para a agricultura”, diz ele. “É difícil entender qual é a lógica por trás disso. A agenda ambiental está associada a atividades econômicas relevantes. Então, por que estão desorganizando uma política que funciona, a um custo tão alto para a sua reputação?”

De fato, esse custo tende a ser bastante alto. A agenda antiambiental praticamente inegociável de Bolsonaro pode atrapalhar o fechamento do maior acordo comercial do mundo, entre o Mercosul e a União Europeia. A oposição ao pacto comercial está crescendo na UE, por causa dos incêndios do ano passado na Amazônia e das políticas do presidente.

Evitar os riscos climáticos é “de interesse do agronegócio”, resume Marcos Costa, do IPCC. Mudanças nos padrões de precipitação sazonal e total podem impactar a produtividade, os lucros e até a segurança alimentar, escreveu ele em um artigo de 2019.

Narrativas ambientais arriscadas – como o ponto de inflexão da Amazônia ou os planos de desenvolvimento de Bolsonaro para a região – podem também afastar investidores do agronegócio e aumentar a ameaça de boicotes de consumidores internacionais, acredita Monica de Bolle. “A força geopolítica brasileira é o meio ambiente”, diz ela. “Até pouco tempo atrás, estávamos numa posição privilegiada.”

O atual problema de imagem do Brasil não é apenas ambiental, mas também social e econômico, acrescenta de Bolle, observando que uma porção considerável da população amazônica vive do extrativismo. “Com a floresta morrendo, a subsistência acaba. O que acontecerá com essas pessoas numa situação em que a floresta começar a desaparecer?”

A aparente abundância de água da Amazônia alimenta a floresta, a agricultura e a infraestrutura energética do Brasil. Mas, a menos que algo seja feito, essa fonte poderá secar, devastando a economia do país. (Foto: Rhett A. Butler /Mongabay)

A tendência é a de que as posições extremas de Bolsonaro gerem uma reação ainda mais dura dentro e fora do país nos próximos três anos de seu mandato, à medida que ele faz pressão para explorar a floresta, colocando o Brasil e o planeta em risco.

De acordo com um relatório recente do Observatório do Clima, nenhuma das metas brasileiras para o Acordo do Clima de Paris de 2015 foi cumprida – e as metas de desmatamento de 2020 já foram ultrapassadas. “O que acontece no Brasil não fica só no Brasil”, alerta a ONG. A morte da Amazônia pode ter impactos globais, com o Brasil sozinho colocando em risco o principal objetivo do Acordo de Paris: estabilizar o aquecimento global em 1,5oC acima dos níveis pré-industriais.

Não é um desafio que cabe apenas aos brasileiros, diz Roberto Schaeffer. “Não se trata só do que pode ser feito aqui. Mesmo que o Brasil reduza violentamente suas emissões [contendo o desmatamento], e a China e a Europa não reduzam as suas, isso não resolve o problema.” A mudança climática global continuará empurrando a Amazônia rumo ao ponto de inflexão, só que mais lentamente.

“O que o mundo pode fazer [para salvar a Amazônia] é simples: cumprir as promessas feitas por aquelas pessoas respeitáveis de terno e gravata no Acordo de Paris”, conclui.

(EcoDebate, 29/04/2020) publicado pela

IHU On-line, parceira editorial da revista eletrônica EcoDebate na socialização da informação.

[IHU On-line é publicada pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos Unisinos, em São Leopoldo, RS.]

Foto: EBC

Foto: EBC

Principais pontos de degradação florestal na Amazônia em 2019. (Foto: MAAP com dados de UMD GLAD, Hansen UMD Google USGS NASA e MAAP)

Principais pontos de degradação florestal na Amazônia em 2019. (Foto: MAAP com dados de UMD GLAD, Hansen UMD Google USGS NASA e MAAP) Área desmatada (em km2) em períodos entre agosto e janeiro nos últimos 12 anos. (Foto: Inpe)

Área desmatada (em km2) em períodos entre agosto e janeiro nos últimos 12 anos. (Foto: Inpe) Rio Tapajós, um dos milhares de cursos d’água que alimentam a Bacia Amazônica. (Foto: © Teresa Moreira /TNC)

Rio Tapajós, um dos milhares de cursos d’água que alimentam a Bacia Amazônica. (Foto: © Teresa Moreira /TNC) Obra de usina hidrelétrica no Rio Teles Pires, no Mato Grosso. (Foto: © Fernando Lessa/TNC)

Obra de usina hidrelétrica no Rio Teles Pires, no Mato Grosso. (Foto: © Fernando Lessa/TNC) Barragem principal de Belo Monte, em 27 de dezembro de 2019. (Foto: Palácio do Planalto)

Barragem principal de Belo Monte, em 27 de dezembro de 2019. (Foto: Palácio do Planalto) O ponto de inflexão da Amazônia, que intensificará as secas, não prejudicará apenas o agronegócio em grande escala, mas também os agricultores familiares brasileiros que alimentam a maior parte do país. (Foto: © Kevin Arnold / TNC)

O ponto de inflexão da Amazônia, que intensificará as secas, não prejudicará apenas o agronegócio em grande escala, mas também os agricultores familiares brasileiros que alimentam a maior parte do país. (Foto: © Kevin Arnold / TNC) Em 27 de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro celebra o término oficial da construção da mega-hidrelétrica de Belo Monte, inaugurando sua última turbina. Especialistas temem que a usina nunca se torne economicamente viável devido ao agravamento da seca e ao desmatamento a montante do Rio Xingu, que reduziu sua vazão. (Foto: Palácio do Planalto)

Em 27 de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro celebra o término oficial da construção da mega-hidrelétrica de Belo Monte, inaugurando sua última turbina. Especialistas temem que a usina nunca se torne economicamente viável devido ao agravamento da seca e ao desmatamento a montante do Rio Xingu, que reduziu sua vazão. (Foto: Palácio do Planalto) A aparente abundância de água da Amazônia alimenta a floresta, a agricultura e a infraestrutura energética do Brasil. Mas, a menos que algo seja feito, essa fonte poderá secar, devastando a economia do país. (Foto: Rhett A. Butler /Mongabay)

A aparente abundância de água da Amazônia alimenta a floresta, a agricultura e a infraestrutura energética do Brasil. Mas, a menos que algo seja feito, essa fonte poderá secar, devastando a economia do país. (Foto: Rhett A. Butler /Mongabay)